黑料社:揭秘网络信息的另一面

互联网的快速发展带来了信息爆炸的时代,充斥着各种资讯、新闻和热点。然而,这背后也暗藏着一个鲜为人知的角落——所谓的“黑料社”。这个词汇逐渐流行于网络平台,它不仅反映了公众对隐私曝光和信息泄露的忧虑,也揭示了网络世界中的复杂人性。本文将以“黑料社”为主题,探讨其含义与背后的深意。

什么是黑料社?真相究竟为何

简单来说,黑料社泛指那些以挖掘或传播“黑料”为主要内容的平台或社区。这些“黑料”包括明星隐私、企业丑闻、甚至普通人的羞于启齿的秘密。由于信息传播的速度快,黑料社往往成为热门话题的来源,但也逐渐引发一系列伦理与法律问题。

黑料社现象背后的用户心理

好奇心驱使是黑料社盛行的主要原因之一。人们对未知的事物总是充满兴趣,尤其是涉及有争议的事件或公众人物时,这种好奇心会被放大。此外,有些用户是为了满足 voyeurism,也即对窥探他人隐私的心理快感。这样的心理需求推动了黑料社的扩张,并让一些平台成为信息猎奇的“集散地”。

但问题在于,黑料的传播往往缺乏真实性。一些黑料为了吸引流量刻意添加不实成分,造成了对当事人的伤害,也误导了公众的判断。极端情况下,这些谣言会导致严重的网络暴力。

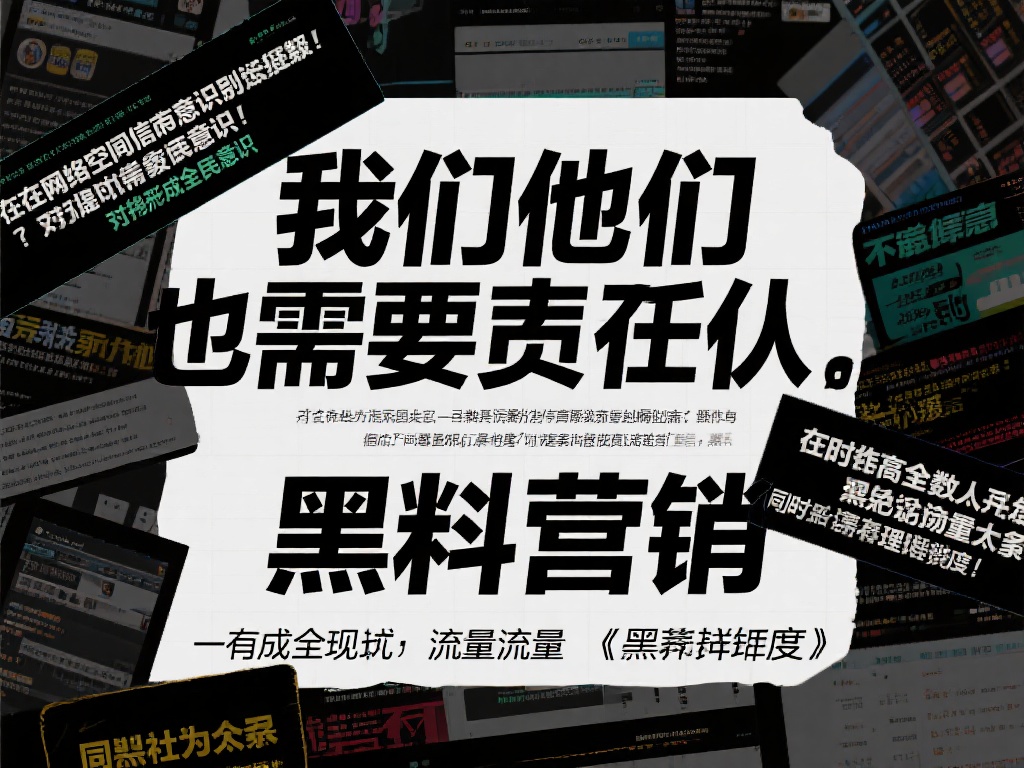

黑料社的营销模式:信息交换与灰色利益链

黑料社除了满足一部分用户的心理需求,还暗藏着一个复杂的交易链条。一些平台通过出售“热度黑料”获取收益,甚至利用信息来精准投放广告。这不仅是对隐私权的无视,更是对道德底线的挑战。

以某知名人物的一次“隐私曝光”事件为例。事件发生后,相关黑料在特定平台迅速传播,引发了大众的热议,甚至形成了次生传播链。然而,几日后事情真相揭开:所谓的黑料完全是出于营销目的而被捏造。这种情况下,受害人不仅名誉受损,还被推向公众舆论的漩涡。

反思与规范:如何应对黑料现象

随着社会对隐私安全和信息合法性的重视,抵制和规范黑料社成为亟待解决的问题。在技术层面,监管部门可以通过人工智能技术监测不实内容的传播;而在法律层面,严格处罚造谣和恶意数据泄露者是关键。

我们每个人也需承担责任。作为网络空间的一员,应提高信息辨识能力,不轻易相信任何未经证实的黑料。同时,培养理性态度,拒绝为数量庞大的“黑料营销”贡献流量。只有形成全民意识,黑料社现象才能逐步得到遏制。

最后一点:黑料社对社会的深远影响

黑料不仅是互联网用户的一个缩影,也映射出人性的复杂。究其实质,黑料社并不仅仅关乎隐私曝光,更关乎公众对信息的渴望与底线的挑战。无论是个人还是组织,都应在信息传播中权衡真实性与道德性,避免因一时好奇而对他人造成不可挽回的伤害。